Pour calculer la valeur que nous créons, le monde entier se tourne vers le Produit Intérieur Brut. Le PIB est la mesure de la valeur totale des biens et services produits à l’intérieur des frontières d’un pays en un an. Sur les 50 dernières années, au niveau mondial, le PIB a été multiplié par 30. C’est énorme. Si on redresse ce chiffre sur l’inflation, cela reste un facteur de 5 ou 6. Si on le redresse sur la démographie (nous sommes plus nombreux à produire), c’est 2 ou 3 fois plus, per capita. Quant au médian, qui nous permet de comprendre la répartition de la richesse, il est un peu plus bas, en fonction des pays. Cela reste, pour chaque personne, une capacité presque 2 fois plus grande de créer de la valeur qu’en 1970.

Pourtant, sur la même période, le déficit écologique a aussi été multiplié par deux. En un an, nous utilisons à peu près 2 fois ce que la planète parvient à régénérer. “Le PIB a progressé aux dépens de la planète”, conclut l’économiste Diane Coyle. Bien que nous ayons le sentiment de “créer” de la valeur, il serait plus juste de dire que nous la “déplaçons”, de son lit écologique à nos sociétés de consommation.

Quelque chose de pourri au royaume de la mesure

Comment cela a pu se produire ? Déjà parce que le PIB n’est pas la bonne mesure de la valeur. Son inventeur, Simon Kuznets, avait averti qu’il pourrait “difficilement servir à évaluer le bien-être d’une nation”. Ensuite parce que le PIB est “une métrique de temps de guerre”, poursuit Diane Coyle. “Il ne prend pas en compte le travail domestique ni la nature. En temps de guerre, un arbre debout n’ajoute rien pour le PIB, tant qu’on ne l'a pas coupé pour l'exploiter”. Le PIB ne mesure pas non plus “ni notre bon sens, ni notre courage, il ne mesure pas notre sagesse ou notre érudition, il ne mesure pas non plus notre compassion ou notre dévotion pour notre pays. Il mesure à peu près tout sauf ce qui rend la vie digne d'être vécue” ajoute Robert F. Kennedy, dans un discours qui lui a coûté la vie.

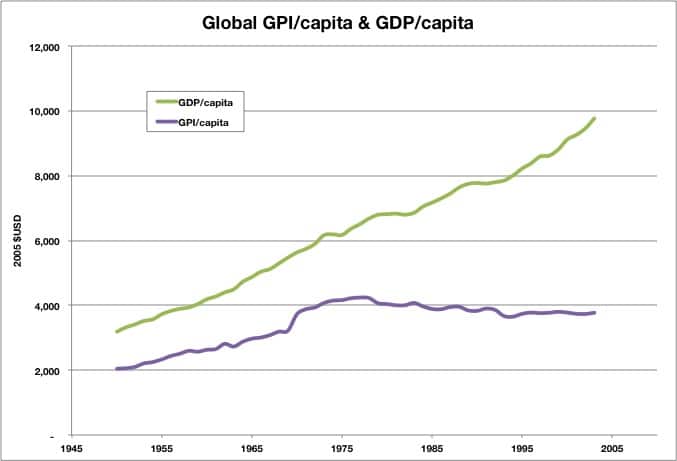

Pour intégrer ce que le PIB omet, un indicateur a été créé : l’Indicateur de Progrès Véritable (GPI en anglais). L’IPV ajoute au PIB la valeur estimée des activités économiques non marchandes, comme le travail domestique, l’entraide familiale ou les activités bénévoles associatives. Il retranche ensuite la valeur estimée des richesses naturelles perdues (dommages à l'environnement, destruction des ressources non renouvelables, etc.) et des dégâts sociaux (chômage, délits, crimes, accidents, maladies, etc.).

On comprend pourquoi il nous semble si difficile de créer de la valeur en voyant le graphique qui compare le PIB et l’IPV. Un “découplage” des courbes apparaît au milieu des années 70 : le PIB continue d’augmenter, alors que le Progrès Véritable stagne puis décroît (Ida Kubiszewski et al., 2013). À partir de ce moment, la richesse des nations n'entraîne plus une amélioration de la vie. La “valeur” créée par l’économie n’est plus vraiment de la “valeur” car elle ne contribue pas à la vie de ceux dont elle reflète l’activité : nous. Pourtant la courbe monte. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la mesure.

La valeur dont nous avons besoin

Et le monde le sent. Les crises économiques des années 1970 (chocs pétroliers) et 2000 (bulle Internet, crise financière de 2008) fragilisent les certitudes concernant les bénéfices purement matériels de la consommation et du travail. Même les plus conservateurs des progressistes considèrent que la valeur économique n’est plus à même d’être tenue pour seule valeur. Pour le Forum Économique Mondial, il faut désormais mesurer l’innovation (s’adapter aux dérèglements), l’inclusivité (assurer la conversation avec toutes les parties prenantes), la soutenabilité (être compatible avec les limites de la Planète), et la résilience (rebondir après les crises à venir). “Nous devons passer de la croissance que nous avons à la croissance dont nous avons besoin” (WEF, 2025).

À l'échelle économique, il est logique de préserver les ressources dont dépend la croissance. Mais qu’en est-il pour une entreprise ? Sa priorité reste de générer de la valeur économique. Si je crée une immense valeur pour la planète mais ne peux payer mes employés, c’est la faillite. De même, une entreprise à impact ne garantit pas sa réussite économique. Et refuser une ressource moins coûteuse, même controversée, risque d’avantager la concurrence.

Cette situation complexe se traduit, dans les entreprises, par le sentiment que les années sont de plus en plus dures à piloter, que chaque point de croissance est une bataille, et que tout conjure (régulateur, collaborateurs et consommateurs) à nous empêcher de produire en paix.

Une mesure de la désirabilité des choses

Créer beaucoup de valeur reste possible. À condition de passer de la valeur que nous avons à celle dont nous avons besoin. La valeur dont nous avons besoin est celle qui stabilise les systèmes économiques, politiques et environnementaux : celle qui fait remonter l’Indicateur de Progrès Véritable. Elle naît en valorisant les actes qui y contribuent, car la valeur mesure en réalité ce que nous désirons. “Valoriser”, cela veut dire “trouver du désir pour”. Cette valeur-ci guidera nos investissements, choix professionnels et aspirations pour nos proches.

Ce ne sont donc pas nos actions ou notre production qui ont de la valeur, mais leurs potentialités : ce que nos actions ou notre production permettent, et le monde qu’ils autorisent. Ce n’est pas le prix ou l’objet échangé en lui-même qui “compte”, mais la signification profonde que les acteurs attribuent à l’action (produire, donner, échanger, aider, ré-encycler, consommer, etc.). Évaluer, c’est se mettre à nu, dire qui nous sommes, ce en quoi nous croyons, ce que nous voulons voir compter dans le monde. Un KPI n’est jamais neutre. Une entreprise avec une “culture de la bienveillance” qui ne mesure que le cash flow a en réalité une culture du cash flow. En voyant notre désir grandir pour le bio, le vélo, l’économie circulaire, l’innovation sociale, ou l’engagement associatif, la société voit donc leur valeur grandir.

Comment donc créer beaucoup de valeur facilement ?

Les entreprises peuvent vite créer de la valeur. De nombreux verbes d’actions lui ouvrent des voies de développement : favoriser l'être-ensemble, retisser le lien social, réparer la confiance, régénérer les écosystèmes, mettre les ressources en circularité, aider les fragiles… Mais aussi innover pour être à la hauteur de son époque, décider collectivement de ce qui compte, jouer les bons atouts pour atteindre la robustesse, améliorer sa performance par la diversité, repenser ses cadres comptables pour intégrer les capitaux naturel et social, mutualiser les intérêts pour être résilient, ou participer à la normalisation de l’économie régénérative. Même dans un cadre de stabilité économique ou de ralentissement de la croissance, avancer sur ces fronts attire talents, consommateurs et investisseurs. Rien n’a plus de valeur que d’aller dans la direction de l’Histoire.

Par où commencer ? Voyons d'abord produits et services comme des interactions, non plus comme des choses finies (D.Graeber, 2001). Ils naissent et évoluent à travers un récit collectif qui les place sur le marché et dans l’imaginaire d'une communauté. Ils sont des opportunités de vivre ensemble. Leur valeur dépend donc de significations culturelles partagées qui évoluent (comme la montée en puissance de la seconde main, passée en quelques années de braderies pour démunis à nouveaux relais de croissance).

Certes, la conjoncture économique est difficile (faible croissance, hausse du coût du travail, climat des affaires qui s’assombrit…), mais d’innombrables verbes d’actions permettent déjà de créer la valeur dont nous avons besoin. Car les entreprises ne sont pas seulement responsables des objets et des services qu’elles mettent en marché. Elles sont aussi l’auteur du monde que ces produits et ces services autorisent.