Je voudrais suivre ici un unique fil de pensée : celui de la prospérité en tant que récit social. Normalement, lorsque vous entendez “récit social”, une suspicion doit se lever, car les récits, les histoires, ne sont pas des choses réelles, ce sont des inventions de l’esprit. Et pourtant la prospérité est mesurable, quantifiable, elle touche physiquement la vie. C’est précisément sur cette tension que je voudrais enquêter aujourd’hui.

Je vais commencer par une anecdote. Je me situais aux États-Unis, sur la côte Est qui n’est pas si loin de nous, qui sommes sur le continent africain ou européen. Et j’ai entendu une publicité qui me proposait d’acheter un produit afin de “rendre ma toux plus productive”. J’ai été frappé par l’étrange association d’un phénomène biologique, la toux, à laquelle on ne peut pas échapper et qui, d’une manière ironique, rassemble les Hommes bien plus que la musique ou la poésie (il n’y a pas de toux Anglaise, de toux Marocaine) ; et de cette idée de productivité, une idée particulière et datée dans le temps, qui soumettait ma toux à un devoir de performance, et en disait long sur la culture locale. Même quand on tousse aux États-Unis, il faut que ça soit productif.

❝Même les choses les plus objectives sont racontées comme des fables. ❞

Ce n’est que plus tard que j’ai appris qu’on pouvait dire aussi, en Français, une “toux productive”. Parce que le Français préfère dire “une toux grasse”. Mais aux États-Unis on dit “une toux productive”. Cela signifie que même le phénomène objectif, inévitable, biologique de la toux, est raconté d’une manière bien précise, et que, si on regarde bien, même derrière la manière dont un pays parle de la toux, se déroule tout un système philosophique.

Même les choses les plus objectives sont racontées comme des fables. C’est la première conclusion de cette anecdote.

La seconde conclusion de cette anecdote est que, si vous demandez à un Américain ce qu’il pense de cette histoire de toux productive, il vous répondra que c’est totalement normal, que la toux est là pour évacuer des muqueuses. Ainsi, nous sommes prisonniers de nos récits, nous ne pouvons pas voir que nous racontons les choses.

Parce que nos récits et les choses qu’ils racontent sont une seule réalité solidaire. C’est ça, “la culture” : l’inséparabilité des choses et de leur récit (on appelle aussi cela parfois “une évidence”).

Mon maître dit souvent que, la culture, on l’a tétée avec le lait de la mère. Cela veut dire qu’on ne peut pas la critiquer, parce que c’est une nourriture première. Nous n’avons rien à quoi la comparer. On ne peut pas faire de benchmark du lait maternel.

Pour critiquer la culture, il faudrait sortir de notre culture, et la regarder de l’extérieur, ce qui est impossible. C’est pourtant cet exercice anthropologique que je voudrais que nous fassions maintenant, parce que cet exercice, bien qu’impossible, est nécessaire pour repenser la prospérité.

Je reviens donc à Essaouira avec vous. A nous qui, pendant 2 jours, nous promettons de repenser la prospérité, ne serait-ce pas utile d’ajouter, à côté des questions habituelles (indicateurs de prospérité, prospérité contre croissance, croissance dans un monde fini, &c.) cette autre question : “quel est le récit par lequel nous nous racontons la prospérité”. Que ne voyons-nous pas lorsque nous pensons manipuler ces idées évidentes ?

❝Pour critiquer la culture, il faudrait sortir de notre culture, et la regarder de l’extérieur, ce qui est impossible. C’est pourtant cet exercice anthropologique que je voudrais que nous fassions maintenant, parce que cet exercice, bien qu’impossible, est nécessaire pour repenser la prospérité.❞

Parce que c’est dans ces évidences que se trouvent tous les pièges qui nous engluent, qui nous font répéter les mêmes erreurs. Ce sont elles qui risquent de faire tomber nos propositions dans les idées convenues ou dans les automatismes.

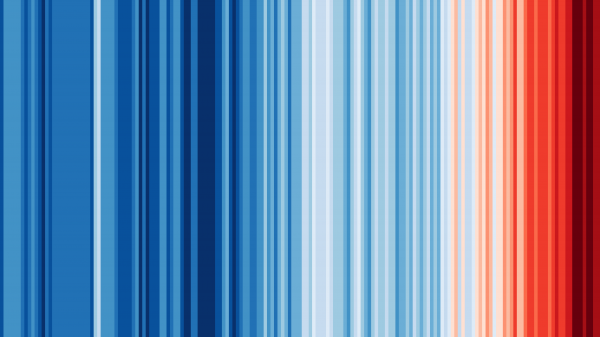

Si je ne vous ai pas persuadés qu’il est nécessaire de nous confronter à ce récit sous-terrain, essayez de jouer avec cette contradiction : n’est-il pas évident qu’une société sur laquelle ne pèse pas la menace climatique est une meilleure société ? Et pourtant, pourquoi ne parvenons-nous pas à mettre en place les conditions de sa réalisation ?

Les choses ne sont pas les choses. Elles sont comme capturées par les histoires que nous nous racontons. A cet égard, il est même vrai de dire que la réalité ne joue parfois rien de plus que le rôle d’un personnage dans nos récits ; que la réalité n’est qu’un adjuvant des histoires que nous racontons.

Donc : quel est notre récit de la prospérité ?

Nous avons envie de répondre que, pour nous, une société prospère est “une société au sein de laquelle la population dispose partout de la capacité de s’épanouir” (T. Jackson). Cela a été le cas, et sans doute devrait l’être, mais cela ne l’est pas. Ou plutôt : ce n’est pas en accord avec cette définition que nous agissons. Si vous le croyez, vous avez un récit de retard.

Regardez de manière très crue deux phénomènes : lorsque vous prenez votre voiture, vous rejetez dans la ville (dans l’habitat de l’homme) un gaz qui est un poison. Et lorsque vous climatisez votre appartement, vous expulsez vers votre prochain la chaleur à laquelle vous souhaitez échapper.

Et si nous ne parvenons pas à comprendre que cela ne peut pas être une bonne idée, dans aucune mesure, c’est justement parce que, entre le pot d’échappement ou l’évacuation de la clim et ceux qui en pâtiront, nous imaginons qu’il existe un immense espace, un lieu presque magique qui possède une capacité d’absorption infinie.

Si je vous pose la question, vous me répondrez bien sûr que vous savez que cet espace n’est pas infini. Mais si nous regardons silencieusement nos comportements, nous verrions que nous agissons comme s’il était infini.

En réalité, ce n’est pas que nous agissons comme si il était infini. Je suppose très sincèrement que nous agissons afin que il soit infini. Nous savons qu’il ne l’est pas, et cela nous procure une grande angoisse. Mais, en agissant comme s’il était infini, nous désavouons la possibilité que ce ne soit pas le cas. Nous agissons comme Staline, qui ne s’était pas contenté d’affirmer contre l’évidence que le chômage n’existe pas ; sa propagande lui a fait supprimer les indemnités de chômage (H. Arendt).

Ce comportement porte un nom. C’est ce qu’on appelle une fonction apotropaïque. Vous connaissez très bien la fonction apotropaïque : lorsqu’en souhaitant bonne chance à quelqu’un vous lui dites “break a leg” ou “in bocca al lupo”, vous venez conjurer la pire chose qui puisse arriver, afin (magiquement) qu’elle ne se produise pas. Le fait de la dire, de la poser devant soi, nous donne le sentiment qu’elle ne rôde plus, qu’elle ne peut plus surgir de nulle part.

Il en va de même dans nos comportements écologiques : nous pensons, d’une manière absurde mais pas complètement privée de logique, qu’en agissant comme si le monde était infini, cela va nous protéger du fait qu’il ne l’est pas. En agissant comme si le monde était infini, cela le rend infini.

Il y a une logique derrière cette pensée, une logique très puissante. Elle est si puissante que, sans elle, nous n’aurions pas besoin d’être ensemble aujourd’hui. Cette logique est celle du refoulement. Nous agissons comme si le monde était infini afin de refouler le fait qu’il ne le soit pas, fait inadmissible pour notre conscience, car il vient exposer à la fois notre bêtise, et l’imminence d’une grande menace, due à notre bêtise.

❝nous pensons, d’une manière absurde mais pas complètement privée de logique, qu’en agissant comme si le monde était infini, cela va nous protéger du fait qu’il ne l’est pas. En agissant comme si le monde était infini, cela le rend infini.❞

C’est la réponse à la question “comment pouvons-nous agir comme si notre croissance pouvait être infinie” : il y a quelque chose, en nous, qui a besoin que notre croissance soit infinie.

De sorte que, pour nous — et cela gouverne toutes nos actions, et cela a corrompu notre définition de la prospérité — une société prospère est une société qui manifeste, à tout prix, la possibilité de sa perpétuation infinie. Même au prix d’actions qui vont à l’encontre de sa stabilité sociale ou économique.

On pourrait appeler ce récit, le récit “possibiliste” (L. Fevbre). Dans un monde infini, tout ce qui est possible de faire peut être fait, ou même doit être fait. On le voit très bien en action dans certaines intrépidités entrepreuneuriales, qui considèrent qu’il suffit qu’une entreprise soit possible pour qu’elle soit justifiée. Le récit possibiliste se demande “qu’est-ce qui peut être fait”.

Mais la véritable fonction du récit possibiliste n’est pas de nous accompagner dans la création d’un monde meilleur. Il est chargé du but caché de manifester l’inépuisabilité du monde. Dans ce but d’ailleurs, il reconnaîtra sans difficulté que de nombreuses exactions puissent être perpétrées, car si de nombreuses erreurs peuvent être commises, cela implique qu’elles peuvent être absorbées par notre environnement, et donc que l’environnement possède une capacité d’absorption infinie. Chaque excès incompréhensible, à un moment où nous devrions au contraire ralentir le jeu, vient secrètement soutenir le fait qu’il n’y a pas besoin de ralentir le jeu.

❝Il est donc dans notre intérêt morbide de ne pas repenser la prospérité.❞

Vous l’avez compris, c’est un cercle vicieux : bien sûr ni la société ni la nature ne peuvent absorber indéfiniment nos rejets symboliques et matériels. Mais le but du récit actuel de la prospérité est très justement de ne pas reconnaître ce fait.

Des lors, des intuitions comme celle de Lyotard qui, en 1979, affirmait que le fait qu’une entreprise soit possible est une chose, mais qu’elle soit juste une autre, sont inefficaces. Parce que, de manière magique, défier le sens commun avec une grosse voiture, ou en sortant des Accords de Paris, sert à produire le sentiment le plus physique, le plus intime, et le plus réel que déjà nous vivons dans une société prospère, et que rien ne nous menace. Rien ne nous menace, car sinon nous n’aurions pas pu sortir des Accords de Paris.

Il est donc dans notre intérêt morbide de ne pas repenser la prospérité.

Ainsi, tout ce qui nous montre que notre mode de vie ne périclitera pas, alimente le récit actuel. Même la collapsologie qui, en nous faisant peur, nous fait aussi nous sentir plus vivants par la proximité du risque et du danger.

Quand nous construisons nos maisons, prenons nos avions, mangeons notre nourriture, nous savons et nous disons qu’il faut agir avec mesure, que bâtir, voyager, manger sont des emprunts que nous faisons à l’espace, au paysage et à la terre. Et cependant, reconnaissant que le récit de tous les objets qui composent notre société ont changé, nous avons oublié de changer le récit de notre société elle-même.

C’est aux pieds de ce récit que, avant de bâtir, nous ne nous demandons pas si enlever des objets du paysage, ça aussi, ce ne serait pas un acte d’architecture. C’est aux pieds de ce récit que, avant de produire, nous ne nous demandons pas si retirer des objets du nombre du monde, ça aussi, ce ne serait pas un acte de marketing.

De nombreuses idées profondément ancrées dans notre quotidienneté sont atteintes par ce récit. Il faut repenser l’idée de victoire (quand on gagne quelqu’un d’autre perd). Il faut repenser l’idée de partage (quand on partage une chose, on peut encore s’en approprier une partie plus importante — ce n’est pas le cas avec les choses mutuelles), &c.

Mais pour repenser vraiment, profondément, la prospérité, nous devons d’abord reconnaître l’intérêt vicieux que nous avons à la maintenir dans son état actuel de toxicité.

❝Le récit dont je parle ne se demande pas “qu’est ce qui peut être fait” (si nous pensons à ce qui peut être fait, nous ne nous obligeons pas à penser ce qui doit être fait). Cet autre récit, quant à lui, nous apprend à être disponible à ce qui est déjà là, et nous permet d’inventer ce qui est prêt à croître.❞

Cet acte de reconnaissance demande de nous un grand courage. Car, si nous le faisons, nous ne serons plus protégés des puissantes menaces issues de deux cents ans de bêtises, ni préservés de la responsabilité de devoir corriger des erreurs qu’ont commis d’autres Hommes, en d’autres temps, et dont (souvent comme des enfants) nous refusons de nous saisir sous le prétexte qu’elles ne sont pas de notre fait.

Il y a nécessité qu’une nouvelle figure apparaîsse. Une figure qui, tout au contraire des héros modernes qui pouvaient garder tête haute même dans le sacrifice du fait de la justice de leur mission, devra s’accommoder d’aller réparer les erreurs des autres, sans abnégation (car l’abnégation est une forme perverse de l’héroïsme) .

Tout à fait sans le savoir, cette figure se chargera de vider le récit actuel de la prospérité, afin qu’ici nous puissions tenter de nous déprendre de notre propre culture. Et peut-être même — s’il est autorisé d’être ambitieux — de proposer l’amorce d’un autre récit, qui servira de cadre aux propositions que les États Généraux soumettrons aux Nations Unies cette année.

A cette figure — et j’espère que quelques spécimens sont dans ces murs — je voudrais rappeler qu’il existe un autre récit que le récit possibiliste. Un récit qui est à portée de main. Que d’autres Hommes ont utilisé par le passé, pour construire de vastes et prospères cités, comme Essaouira et ses murailles fragiles, ou Venise et ses rondins précaires.

Le récit dont je parle ne se demande pas “qu’est ce qui peut être fait” (si nous pensons à ce qui peut être fait, nous ne nous obligeons pas à penser ce qui doit être fait). Cet autre récit, quant à lui, nous apprend à être disponible à ce qui est déjà là, et nous permet d’inventer ce qui est prêt à croître.

Certes, Essaouira et Venise sont des réalisations de l’ingénuité humaine. Mais, avant qu’elles ne soient construites et administrées, ce qui les a rendues possibles, à ce moment hasardeux de l’histoire des choses où elles pourraient tout à fait ne pas advenir — et voici ma proposition pour un nouveau récit — c’est l’espoir.

Communication d’ouverture des États Généraux de l’Entreprise Citoyenne. Essaouira, 29 juin 2019